Solitamente mi piace immergermi nei misteri della biofisica computazionale, tra algoritmi che sembrano formule magiche e modelli matematici che sfidano la realtà, anche se in teoria mi piacerebbe anche soltanto comprenderla. Questa volta però ho deciso di abbandonare (per un po’) la mia consueta "zona di comfort" dei codici e delle simulazioni. Recentemente mi sono trovato a Singapore, una città che sembra aver capito che l'apprendimento non deve essere solo un esercizio di memoria, ma una vera e propria esperienza partecipativa. Immaginate una lezione in cui gli studenti non sono semplici spettatori passivi, ma attori protagonisti, come se ogni formula diventasse un numero in un musical scientifico. In tre università ho potuto vedere dal vivo come metodi didattici innovativi trasfomino il tradizionale "teatro della lezione frontale" in qualcosa di dinamico e interattivo. E no, non vi chiederò di risolvere equazioni per seguire il racconto, ma vi racconterò la mia avventura in questa metropoli di idee e innovazione, con qualche aneddoto e qualche battuta lungo il percorso.

Anzitutto, il viaggio è stato ancora più avventuroso del solito: per me si tratta del posto più a sud in cui sia mai stato, praticamente a due passi dall'Equatore. E si capiva di essere vicini all'Equatore: il clima per me (che notoriamente soffro il caldo) era semplicemente insopportabile ma gli abitanti di Singapore continuavano a ripetere che eravamo fortunati ad essere capitati lì proprio nella settimana più fredda in assoluto. Ammazza: la temperatura non è mai scesa sotto i 26 gradi, neanche di notte. L'aria condizionata non era indispensabile, ma praticamente un mezzo di sopravvivenza. L'idea comunque era quella di studiare proprio i metodi didattici innovativi o, come preferisco chiamarli, partecipativi: già, perché a Singapore li hanno introdotti circa 10 anni fa e quindi hanno già affrontato domande e problematiche alle quali noi ci stiamo appena affacciando.

Per carità, alcuni estremismi di Singapore mi hanno provocato una sensazione comunque di disagio: ad esempio i professori sono considerati facilitatori dei contenuti, con una gestualità e una fisicità che a me ha ricordato l'allenatore della squadra di pallavolo in quei pochi anni (ero alle scuole medie) in cui mi sono trovato in squadra. Abbiamo avuto però la possibilità di parlare con gli studenti, alle prese con problemi che dovevano affrontare avendo a disposizione alcune letture che erano state condivise preventivamente dal docente e tutti gli strumenti disponibili su internet, incluso ChatGPT. Già, chatGPT, l'innominabile nelle università italiane: viviamo tutti nel terrore che gli studenti possano risolvere i problemi o restituirci compiti scritti da ChatGPT. Eppure ormai è lì, c'è poco da fare: non fermeremo un fiume in piena con due mani, per quanto ferme possano essere. Mi sono avvicinato agli studenti che stavano evidentemente usando chatGPT e ho chiesto loro "ma come? Il vostro professore, pardon facilitatore, vi consente di usare chatGPT?". La risposta è stata: "Certo, ma dobbiamo stare attenti, perché chatGPT spesso ci fornisce alcune indicazioni molto utili, ma poi noi dobbiamo riferire come abbiamo risolto il problema e se non siamo capaci di spiegare criticamente la soluzione che abbiamo trovato, non viene accettata." Si tratta quindi di uso di chatGPT fatto in modo critico, anche perché è vero che la piattaforma funziona sempre meglio, ma non sono rare le cantonate che prende e senza un minimo di spirito critico, non si va da nessuna parte.

Per carità, alcuni estremismi di Singapore mi hanno provocato una sensazione comunque di disagio: ad esempio i professori sono considerati facilitatori dei contenuti, con una gestualità e una fisicità che a me ha ricordato l'allenatore della squadra di pallavolo in quei pochi anni (ero alle scuole medie) in cui mi sono trovato in squadra. Abbiamo avuto però la possibilità di parlare con gli studenti, alle prese con problemi che dovevano affrontare avendo a disposizione alcune letture che erano state condivise preventivamente dal docente e tutti gli strumenti disponibili su internet, incluso ChatGPT. Già, chatGPT, l'innominabile nelle università italiane: viviamo tutti nel terrore che gli studenti possano risolvere i problemi o restituirci compiti scritti da ChatGPT. Eppure ormai è lì, c'è poco da fare: non fermeremo un fiume in piena con due mani, per quanto ferme possano essere. Mi sono avvicinato agli studenti che stavano evidentemente usando chatGPT e ho chiesto loro "ma come? Il vostro professore, pardon facilitatore, vi consente di usare chatGPT?". La risposta è stata: "Certo, ma dobbiamo stare attenti, perché chatGPT spesso ci fornisce alcune indicazioni molto utili, ma poi noi dobbiamo riferire come abbiamo risolto il problema e se non siamo capaci di spiegare criticamente la soluzione che abbiamo trovato, non viene accettata." Si tratta quindi di uso di chatGPT fatto in modo critico, anche perché è vero che la piattaforma funziona sempre meglio, ma non sono rare le cantonate che prende e senza un minimo di spirito critico, non si va da nessuna parte.

E, per finire, la questione che mi ha completamente sbarellato: gli avatar! Già, per le lezioni registrate, hanno cominciato a utilizzare avatar che hanno le sembianze del docente, si muovono come il docente, ma ovviamente hanno una pronuncia inglese perfetta, dato che tutti i discorsi vengono rielaborati da un programma di intelligenza artificiale. Certo, potrebbe essere utile per la parte di lezioni da tenere online. C'è anche un effettivo vantaggio in queste lezioni online: ad esempio, a Singapore realizzano contenuti con diversi livelli di difficoltà in modo che gli studenti a cui mancano le basi possano gradualmente recuperare i contenuti mancanti e giungere allo stesso livello di quelli più preparati, con un ritmo deciso completamente da loro, visto che questi contenuti sono tutti online. Il punto però è che questi contenuti online, preparati comunque con dei docenti veri, restano poi all'università. Alla mia domanda "ma cosa succede se un docente muore? le sue lezioni restano disponibili con l'avatar?". Sì, lo so, non è la domanda di una persona particolarmente ottimista, ma non ho mai detto di avere un carattere solare... La risposta: "lo sapremo dire l'anno prossimo, perché è appena successo e non abbiamo ancora deciso cosa fare". Decisamente inquietante. Eppure c'è poco da fare: se capiamo come attrezzarci alla didattica del 21esimo secolo, avremo la possibilità non solo di sopravvivere come università, ma anche di giocare un ruolo importante nel progresso della società. A Singapore ho visto luci e ombre piuttosto preoccupanti nell'umidità perenne del luogo, ma sicuramente è stata un'esperienza formativa unica, che mi ha permesso di allargare lo sguardo al futuro senza paura, ma con la curiosità di affrontare le nuove sfide che questo secolo porta con sé.

E, per finire, la questione che mi ha completamente sbarellato: gli avatar! Già, per le lezioni registrate, hanno cominciato a utilizzare avatar che hanno le sembianze del docente, si muovono come il docente, ma ovviamente hanno una pronuncia inglese perfetta, dato che tutti i discorsi vengono rielaborati da un programma di intelligenza artificiale. Certo, potrebbe essere utile per la parte di lezioni da tenere online. C'è anche un effettivo vantaggio in queste lezioni online: ad esempio, a Singapore realizzano contenuti con diversi livelli di difficoltà in modo che gli studenti a cui mancano le basi possano gradualmente recuperare i contenuti mancanti e giungere allo stesso livello di quelli più preparati, con un ritmo deciso completamente da loro, visto che questi contenuti sono tutti online. Il punto però è che questi contenuti online, preparati comunque con dei docenti veri, restano poi all'università. Alla mia domanda "ma cosa succede se un docente muore? le sue lezioni restano disponibili con l'avatar?". Sì, lo so, non è la domanda di una persona particolarmente ottimista, ma non ho mai detto di avere un carattere solare... La risposta: "lo sapremo dire l'anno prossimo, perché è appena successo e non abbiamo ancora deciso cosa fare". Decisamente inquietante. Eppure c'è poco da fare: se capiamo come attrezzarci alla didattica del 21esimo secolo, avremo la possibilità non solo di sopravvivere come università, ma anche di giocare un ruolo importante nel progresso della società. A Singapore ho visto luci e ombre piuttosto preoccupanti nell'umidità perenne del luogo, ma sicuramente è stata un'esperienza formativa unica, che mi ha permesso di allargare lo sguardo al futuro senza paura, ma con la curiosità di affrontare le nuove sfide che questo secolo porta con sé.

Anzitutto, ognuna delle tre università che abbiamo visitato aveva un suo "Teaching and Learning Center", quindi un centro universitario che si occupa di insegnamento e apprendimento. Ora, questo in realtà accade anche a Trento e in diverse altre realtà italiane, se pur non completamente istituzionalizzate come a Singapore. I docenti neo-assunti sono praticamente obbligati a seguire corsi di aggiornamento sui metodi di insegnamento e si confrontano costantemente con altri docenti o con esperti di pedagogia, e anche di andragogia, ovvero l'apprendimento negli adulti, perché sono presenti programmi di "Lifelong learning" cioè di formazione permanente. Per chi ha visto qualche parente di una certa età frequentare l'università della terza età, ecco, non si tratta di niente di tutto questo: si tratta proprio di prendere atto del fatto che quello che abbiamo studiato sicuramente costituisce la base del nostro sapere, ma in un mondo che è in continuo cambiamento siamo "costretti" a dover continuare a imparare. E non è certo una condanna, anzi: imparare mantiene giovani, certo non nell'aspetto fisico, ma sicuramente nella nostra testa. A Singapore le università si sono ormai orientate a gestire anche questi segmenti di apprendimento, con programmi specifici per ex-studenti che possono accedere a singoli corsi a prezzi agevolati: un modo per continuare anche a mantenere i contatti con i cosiddetti alumni e capire cosa fanno, quali sono le loro esigenze di aggiornamento, e anche la riuscita del corso di laurea che hanno completato.

Come sempre, appena metto piede fuori dall'Italia, la prima impressione che mi fanno le università è che sono posti costruiti per gli studenti: grandi spazi, manutenzione degli spazi comuni, possibilità per gli studenti di incontrarsi, studiare insieme, condividere. Ora, normalmente si dice che in Italia tutto questo non è possibile perché le nostre città sono densamente popolate e quindi non disponiamo di tanto spazio. Finora ci avevo un po' creduto anche io: ecco, però come la mettiamo con la Repubblica di Singapore, dove la media è di 4300 abitanti per chilometro quadrato? La verità è che sono tutte scuse: le università in Italia sono costruite per i docenti e non per gli studenti. E questo mantra lo ripeterò finché avrò voce, promesso.

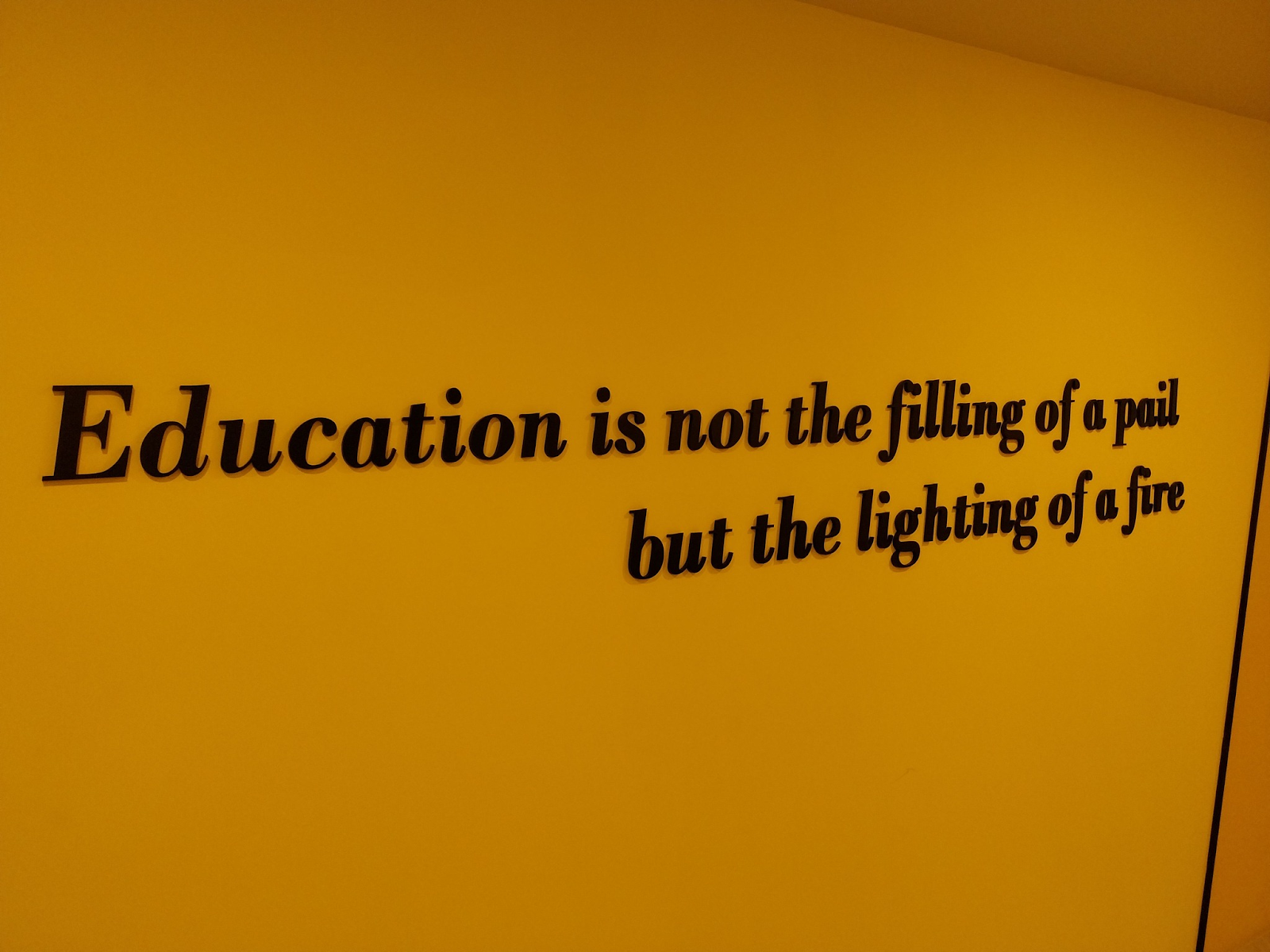

Le aule non erano organizzate secondo il classico schema con una cattedra sopraelevata e quei terribili banchi in cui non ci si può alzare se non facendo alzare l'intera fila. Sono il grande classico delle aule così come le conosciamo, fatte per ottimizzare la trasmissione diretta del sapere dal docente ai discenti. Il punto è che questo formato ormai è stato superato, ci piaccia o no. Come dice la scritta qui a lato, che ho trovato nei corridoi del Republic Polytechnic: "La formazione non è il riempimento di un secchio, ma la scintilla di un incendio". Andiamolo a spiegare ai nostri burocrati che ci impongono di usare il verbo "erogare" per le ore di lezione frontali che ci spettano, manco fossimo una pompa di benzina. Ma soprattuto, per quale motivo uno studente dovrebbe frequentare il mio corso di Fisica Generale (sulla biofisica computazionale magari penso ancora di avere una specificità) anziché guardare contenuti multimediali disponibili su innumerevoli piattaforme, per non parlare delle cosiddette università telematiche? Ecco, il motivo non c'è, se non riorganizzando profondamente la didattica, dando un senso alla presenza degli studenti e del docente.

Per carità, alcuni estremismi di Singapore mi hanno provocato una sensazione comunque di disagio: ad esempio i professori sono considerati facilitatori dei contenuti, con una gestualità e una fisicità che a me ha ricordato l'allenatore della squadra di pallavolo in quei pochi anni (ero alle scuole medie) in cui mi sono trovato in squadra. Abbiamo avuto però la possibilità di parlare con gli studenti, alle prese con problemi che dovevano affrontare avendo a disposizione alcune letture che erano state condivise preventivamente dal docente e tutti gli strumenti disponibili su internet, incluso ChatGPT. Già, chatGPT, l'innominabile nelle università italiane: viviamo tutti nel terrore che gli studenti possano risolvere i problemi o restituirci compiti scritti da ChatGPT. Eppure ormai è lì, c'è poco da fare: non fermeremo un fiume in piena con due mani, per quanto ferme possano essere. Mi sono avvicinato agli studenti che stavano evidentemente usando chatGPT e ho chiesto loro "ma come? Il vostro professore, pardon facilitatore, vi consente di usare chatGPT?". La risposta è stata: "Certo, ma dobbiamo stare attenti, perché chatGPT spesso ci fornisce alcune indicazioni molto utili, ma poi noi dobbiamo riferire come abbiamo risolto il problema e se non siamo capaci di spiegare criticamente la soluzione che abbiamo trovato, non viene accettata." Si tratta quindi di uso di chatGPT fatto in modo critico, anche perché è vero che la piattaforma funziona sempre meglio, ma non sono rare le cantonate che prende e senza un minimo di spirito critico, non si va da nessuna parte.

Per carità, alcuni estremismi di Singapore mi hanno provocato una sensazione comunque di disagio: ad esempio i professori sono considerati facilitatori dei contenuti, con una gestualità e una fisicità che a me ha ricordato l'allenatore della squadra di pallavolo in quei pochi anni (ero alle scuole medie) in cui mi sono trovato in squadra. Abbiamo avuto però la possibilità di parlare con gli studenti, alle prese con problemi che dovevano affrontare avendo a disposizione alcune letture che erano state condivise preventivamente dal docente e tutti gli strumenti disponibili su internet, incluso ChatGPT. Già, chatGPT, l'innominabile nelle università italiane: viviamo tutti nel terrore che gli studenti possano risolvere i problemi o restituirci compiti scritti da ChatGPT. Eppure ormai è lì, c'è poco da fare: non fermeremo un fiume in piena con due mani, per quanto ferme possano essere. Mi sono avvicinato agli studenti che stavano evidentemente usando chatGPT e ho chiesto loro "ma come? Il vostro professore, pardon facilitatore, vi consente di usare chatGPT?". La risposta è stata: "Certo, ma dobbiamo stare attenti, perché chatGPT spesso ci fornisce alcune indicazioni molto utili, ma poi noi dobbiamo riferire come abbiamo risolto il problema e se non siamo capaci di spiegare criticamente la soluzione che abbiamo trovato, non viene accettata." Si tratta quindi di uso di chatGPT fatto in modo critico, anche perché è vero che la piattaforma funziona sempre meglio, ma non sono rare le cantonate che prende e senza un minimo di spirito critico, non si va da nessuna parte. E, per finire, la questione che mi ha completamente sbarellato: gli avatar! Già, per le lezioni registrate, hanno cominciato a utilizzare avatar che hanno le sembianze del docente, si muovono come il docente, ma ovviamente hanno una pronuncia inglese perfetta, dato che tutti i discorsi vengono rielaborati da un programma di intelligenza artificiale. Certo, potrebbe essere utile per la parte di lezioni da tenere online. C'è anche un effettivo vantaggio in queste lezioni online: ad esempio, a Singapore realizzano contenuti con diversi livelli di difficoltà in modo che gli studenti a cui mancano le basi possano gradualmente recuperare i contenuti mancanti e giungere allo stesso livello di quelli più preparati, con un ritmo deciso completamente da loro, visto che questi contenuti sono tutti online. Il punto però è che questi contenuti online, preparati comunque con dei docenti veri, restano poi all'università. Alla mia domanda "ma cosa succede se un docente muore? le sue lezioni restano disponibili con l'avatar?". Sì, lo so, non è la domanda di una persona particolarmente ottimista, ma non ho mai detto di avere un carattere solare... La risposta: "lo sapremo dire l'anno prossimo, perché è appena successo e non abbiamo ancora deciso cosa fare". Decisamente inquietante. Eppure c'è poco da fare: se capiamo come attrezzarci alla didattica del 21esimo secolo, avremo la possibilità non solo di sopravvivere come università, ma anche di giocare un ruolo importante nel progresso della società. A Singapore ho visto luci e ombre piuttosto preoccupanti nell'umidità perenne del luogo, ma sicuramente è stata un'esperienza formativa unica, che mi ha permesso di allargare lo sguardo al futuro senza paura, ma con la curiosità di affrontare le nuove sfide che questo secolo porta con sé.

E, per finire, la questione che mi ha completamente sbarellato: gli avatar! Già, per le lezioni registrate, hanno cominciato a utilizzare avatar che hanno le sembianze del docente, si muovono come il docente, ma ovviamente hanno una pronuncia inglese perfetta, dato che tutti i discorsi vengono rielaborati da un programma di intelligenza artificiale. Certo, potrebbe essere utile per la parte di lezioni da tenere online. C'è anche un effettivo vantaggio in queste lezioni online: ad esempio, a Singapore realizzano contenuti con diversi livelli di difficoltà in modo che gli studenti a cui mancano le basi possano gradualmente recuperare i contenuti mancanti e giungere allo stesso livello di quelli più preparati, con un ritmo deciso completamente da loro, visto che questi contenuti sono tutti online. Il punto però è che questi contenuti online, preparati comunque con dei docenti veri, restano poi all'università. Alla mia domanda "ma cosa succede se un docente muore? le sue lezioni restano disponibili con l'avatar?". Sì, lo so, non è la domanda di una persona particolarmente ottimista, ma non ho mai detto di avere un carattere solare... La risposta: "lo sapremo dire l'anno prossimo, perché è appena successo e non abbiamo ancora deciso cosa fare". Decisamente inquietante. Eppure c'è poco da fare: se capiamo come attrezzarci alla didattica del 21esimo secolo, avremo la possibilità non solo di sopravvivere come università, ma anche di giocare un ruolo importante nel progresso della società. A Singapore ho visto luci e ombre piuttosto preoccupanti nell'umidità perenne del luogo, ma sicuramente è stata un'esperienza formativa unica, che mi ha permesso di allargare lo sguardo al futuro senza paura, ma con la curiosità di affrontare le nuove sfide che questo secolo porta con sé.

Nessun commento:

Posta un commento